Renungan dari Para Eksil

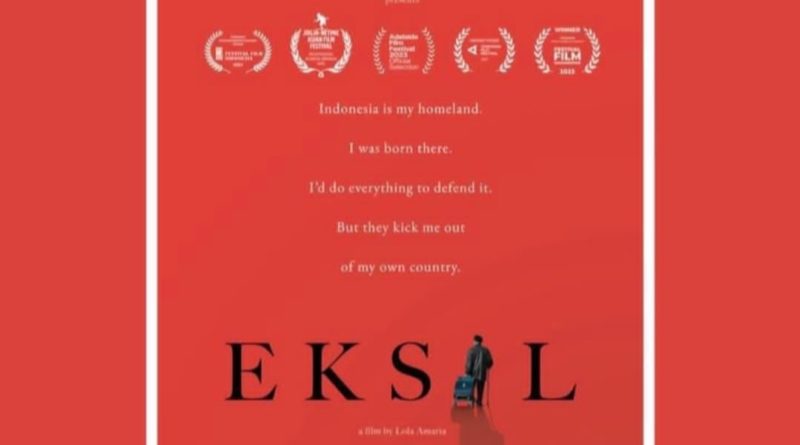

Lola Amaria datang ke Paris membawa film terbarunya “Eksil”. Pemutaran film dokumenter kemanusiaan dengan sentuhan sejarah ini menjadi bagian dari pemutaran keliling Eropa. Di Paris, film berdurasi dua jam ini diputar di bioskop Le Brady.

Dalam pelaksanaannya, Lola Amaria dibantu oleh PPI (Persatuan Pelajar-Mahasiswa Indonesia).

Dua malam berturut-turut ruang film berkapasitas 100 orang selalu penuh, bahkan ada yang terpaksa duduk di lorong.

Bukan pelarian

Salah satu arti eksil menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah orang yang berada di luar negaranya karena terpaksa atau pilihan sendiri.

Dari film tersebut, jelas bahwa sepuluh tokoh yang ditampilkan Lola, berada di luar negaranya karena terpaksa, dan sama sekali bukan pilihan sendiri. Mereka, Asahan Aidit, Chalik Hamid, Djumaini Kartaprawira, Hartoni Ubes, I Gede Arka, Kuslan Budiman, Sardjio Mintardjo, Sarmadji, Tom Iljas, dan Waruno Mahdi, tidak melarikan diri dari Indonesia. Keadaanlah yang menghalangi mereka tinggal di negeri mereka sendiri.

Gejolak politik yang dahsyat memaksa mereka tinggal d luar negeri, dan kemudian menjadi warga negara yang menampung mereka. Sepanjang hayat dikandung badan mereka merindukan pulang ke pangkuan ibu pertiwi.

Gejolak politik

Saat meletusnya peristiwa yang dikenal sebagai G 30 S/PKI, mereka ini adalah mahasiswa- mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa di berbagai negara berideologi komunis.

Kala itu belum ada internet dan media sosial. Mereka mendapat kabar bahwa Ir. Soekarno turun dari jabatan presiden, dan menyerahkannya pada Jenderal Soeharto.

Mereka tahu suasana di Indonesia sangat genting, namun tak tahu yang sesungguhnya terjadi, apalagi konsekuensi seumur hidup bagi mereka. Tak ada celah berkomunikasi dengan keluarga.

Mereka dipanggil ke KBRI untuk diinterogasi, ditelusuri keberadaan keluarga di Indonesia dan diulik latar belakang keluarga mereka di Indonesia. Suasana yang menegangkan. Keluarga mereka di Indonesia tak luput dari tekanan rezim baru, dikucilkan, dipenjara, bahkan ada yang akhirnya dibunuh.

Negara tempat mereka menimba ilmu tak pula membantu mereka mendapatkan informasi atau jalan pulang. Jalan seolah tertutup rapat.

Bak pelanduk di antara dua gajah yang bertarung, mereka terhimpit suasana perseteruan dua blok ideologi dunia, komunis & non komunis yang masing-masing mencari pengaruh. Indonesia yang didukung Amerika (USA) memerangi komunisme, dan membabat semua pengaruh Soekarno, jelas menganggap para mahasiswa penerima beasiswa ini antek komunis atau paling tidak, pro Soekarno yang lantang menentang Amerika tampak dekat dengan blok komunisme. Sedangkan mereka yang tak ingin berpolitik atau mengikuti ‘arahan’ pemerintah negara tempat mereka menimba ilmu, juga ikut tersingkirkan.

Apatride

Mereka tiba-tiba menjadi stateless, atau apatride, tak berkewarganegaraan. Paspor Indonesia mereka dicabut oleh rezim Orde Baru. Mereka dibuang, jadi terlunta-lunta, dan tak jelas masa depannya. Itulah awal penderitaan batin mereka yang sangat dalam.

Dalam kondisi apartride, jalan satu-satunya adalah mencari suaka ke negara-negara lain. Ada yang tetap tinggal di negara tempat mereka studi, banyak pula yang memilih pindah ke Belanda, Jerman, Austria, Swedia dan Prancis.

Indonesia sepanjang hayat

Di negara-negara barat ini mereka mencari penghidupan, memulai semuanya dari bawah, dengan tetap memupuk harapan pulang ke tanah kelahiran. Penderitaan secara fisik mungkin tak tampak, namun penderitaan jiwa sangat dalam.

“Orang mengira kami ini hidup enak dan bahagia di luar negeri. Padahal pikiran kami selalu ada di tanah air,” kata salah satu tokoh dalam film dokumenter tersebut. Kerinduan tak terperi pada tanah kelahiran menjadi siksaan sepanjang hidup para eksil ini.

Baru setelah puluhan tahun mereka dengan berat hati mengambil kewarganegaraan di mana mereka tinggal. Itu pun supaya mereka bisa pulang ke tanah air. Melihat dengan mata kepala sendiri hijaunya tanah air. Dengan menjadi warga negara asing, mereka bisa menengok keluarga di Indonesia. Tak ada yang bisa menolak kehadiran mereka sebagai turis. Bagi mereka, paspor hanyalah secarik kertas bukan menggantikan jiwa mereka yang senantiasa Indonesia.

Harapan sempat muncul saat Gus Dur, seorang humanis sejati yang kemudian menjadi presiden RI ke- 4, mencabut TAP MPR NO 25 tahun 1966. Alasan Gus Dur adalah konstitusi Indonesia (UUD 1945) mengamanahkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, apapun golongan dan ideologinya. Sebuah pandangan yang memicu pro dan kontra. Dampaknya, kebijakan Gus Dur tak pernah sungguh-sungguh direalisasikan.

Keharuan mendalam merebak saat film berdurasi tak kurang dari dua jam ini menampilkan upacara pemakaman Sardjio Mintardjo. Lagu “Indonesia Pusaka” karya Ismail Marzuki mengiringi upacara pemakanan pria yang dikenal sebagai bapak para mahasiswa Indonesia di Leiden.

Kesaksian anak keluarga eksil

Nina Hanafi, anak bungsu A.M. Hanafi, duta besar RI di Kuba saat peristiwa berdarah di Indonesia terjadi, tak kuasa menahan air matanya saat diminta menceritakan perjalanan keluarganya hingga sampai di Paris. Sebagai bocah usia 8 tahun saat itu, dia merasakan sendiri kegetiran menjadi eksil.

Restauran Djakarta Bali yang dibangun orang tuanya di tengah kota Paris menjadi semacam tali penyambung keluarganya dengan Indonesia.

Tak ada dendam dalam hatinya pada Indonesia, meskipun sempat dianggap paria oleh KBRI jaman rezim Orde Baru. Saat itu keberadaan restoran keluarganya dan juga restoran masakan Indonesia yang lain (Restaurant Indonesia) dianggap tak ada. Pegawai KBRI maupun pejabat Indonesia yang tengah dinas di Paris saat itu dilarang menginjakkan kakinya di kedua restoran Indonesia.

Baginya tak ada gunanya selalu menengok ke belakang, justru harus melangkah ke depan, ikut memajukan Indonesia. Orang tuanya telah mewariskan kecintaan pada Indonesia. Sejak awal berdirinya, restorannya tak sekedar menjadi tempat makan, namun juga tempat memperkenalkan Indonesia pada masyarakat Prancis, khususnya Paris.

Sineas idealis

Film dokumenter ini menempatkan dan menegaskan Lola Amaria, tak hanya sebagai sineas papan atas, tapi juga sebagai sineas idealis. Tak banyak sineas seperti Lola Amaria di Indonesia. Betapa tidak? Lola tekun melakukan penelitian tak kenal lelah untuk filmnya ini, mendatangi negeri-negeri tempat tinggal para eksil di Eropa. Tak kurang dari 10 tahun, dia mewawancarai dan mengikuti kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan menghadiri pemakaman beberapa eksil yang meninggal sebelum film karyanya ini selesai pembuatannya. Saat selesai diproduksi tahun 2022, tiga eksil dalam film ini meninggal.

Untuk film ini, Lola praktis mendanai sendiri film ini meskipun tahu film seperti ini bukanlah film yg bisa diharapkan menjadi ladang pencari uang.

Sisi kemanusiaan, versi lain demi sejarah

Dalam tanya jawab dengan penonton, sineas bersahaja ini mengungkapkan bahwa motivasinya adalah menampilkan versi dari pihak korban peristiwa tahun 1965. Selama ini kita hanya tahu versi dari pemerintah (Orde Baru) melalui film wajib tonton selama periode tahun 80 – 90 an.

Dia ingin mengungkap sisi kemanusiaan para korban peristiwa yang sejatinya masih remang-remang di dalam sejarah Indonesia.

Dari sisi sejarah, film ini amat penting bagi Indonesia. Film ini bisa menjadi salah satu bahan penting untuk penelitian sejarah mengenai peristiwa kelam Indonesia tahun 1965. Kebenaran sejarah hanya bisa terungkap jika kita mau melihat dari dua sisi, sepahit apa pun itu. Masyarakat harus tahu yang sesungguhnya terjadi agar bisa belajar, tak mengulang kesalahan yang sama, dan tentu saja menjadi dewasa.