Ternyata, Tanggal 22 Desember Bukan Hari Ibu Indonesia, melainkan…

Peringatan hari ibu 22 desember, kini kembali diluruskan. “Ini bukan mother’s day tetapi hari kebangkitan para ibu untuk berorganisasi yang didasari Kongres Perempuan Indonesia 1928″. Padahal, sudah puluhan tahun kita merayakan keduanya di tanggal itu. Apa kita harus ikut mother´s day ala barat pada bulan Mei? Kita juga punya Hari kartini, sebagai hari emansipasi perempuan di bulan April. Belum lagi ada hari perempuan internasional di bulan Maret. Trus, bagaimana dong?

Tema perempuan memang tidak pernah ada habisnya. Begitu juga peran ibu, enggak akan ada duanya. Tiap ibu di dunia ini pasti punya kisah hebat. Kali ini, saya mau sedikit cerita tentang seorang ibu bernama Markamah.

Markamah binti Enung Masdria lahir di Bandung tahun 1908. Dari 18 bersaudara, diantara saudara-saudara perempuannya, ia satu-satunya yang ngotot ingin sekolah, hingga menyelesaikan ELSnya di Pasturweg, Bandung. Kemudian ia ikut pendidikan guru Taman Kanak Kanak. Hingga akhirnya, ia ikut kakaknya ke Batavia. Sekolah Pergoeroean Rakjat berbahasa Indonesia yang didirkan M. Hoesni Thamrin tengah mencari tenaga pengajar. Markamah diterima sebagai guru setara sekolah dasar Perguruan Rakyat tahun 1929. Perempuan umur 21, asli Priangan, lajang, berkebaya, bersanggul, bekerja sebagai guru dan jauh dari orang tua. Sebuah potret yang agak sulit dibayangkan pada tahun 1920an di Hindia Belanda.

Kalau dibilang Markamah tidak ikut organisasi, kayaknya tidak mungkin. Sebab rumah MH Thamrin (yang juga disebut sebagai Gedung Permufakatan) saat itu sarat kegiatan dari pagi hingga malam. Pagi dijadikan sekolah untuk anak-anak, malam dijadikan tempat pertemuan pemuda dan pemudi bumiputra, para ex Perhimpoenan Indonesia yang baru kembali, mahasiswa Stovia, tokoh pergerakan, pertemuan aneka organisasi, partai, ceramah budaya, kursus bahasa Indonesia dan lain lain. Sayang tidak tertulis jelas ikut organisasi apa Markamah. Yang pasti, ia ikut peringatan hari Soempah Pemoeda saban tahun. Hal ini pernah ia tulis dalam suratnya.

Markamah bertemu suaminya, Soewardjo Tirtosoepono di sekolah itu. Saat itu pemuda Soewardjo baru kembali dari Belanda. Mereka sama sama bekerja sebagai tenaga pengajar. Setelah tiga tahun, keduanya menikah, tepat pada hari ulang tahun Markamah ke-24. Usia yang tak muda lagi buat perempuan Sunda saat itu untuk menikah.

Keduanya pindah ke Cilacap. Soewardjo diminta mengurus sebuah sekolah swasta yang tidak disubsidi Belanda. Markamah ikut juga mengajar di TK dan SD sekolah itu, dimana saat itu muridnya masih amat sedikit. Setelah putra pertama lahir, Markamah masih sering ikut membantu mengajar, karena minimnya tenaga pengajar saat itu. Terkadang, bayinya ikut dibawa mengajar.

Markamah, seperti jutaan ibu di Indonesia saat itu, selain mengurus anak dan suami juga menyaksikan perjalanan negeri ini hingga menjadi Republik Indonesia. Markamah dengan ikhlas meninggalkan profesi guru demi mengurus 4 anaknya, ditinggal suami menjalankan tugas, bolak balik ditawan, juga ikut lari-lari mengungsi saat Bandung Lautan Api. Pada jaman pasca Kemerdekaan yang serba sulit Markamah merelakan batik-batik koleksinya dijual, demi menyambung hidup, apalagi anaknya masih kecil-kecil.

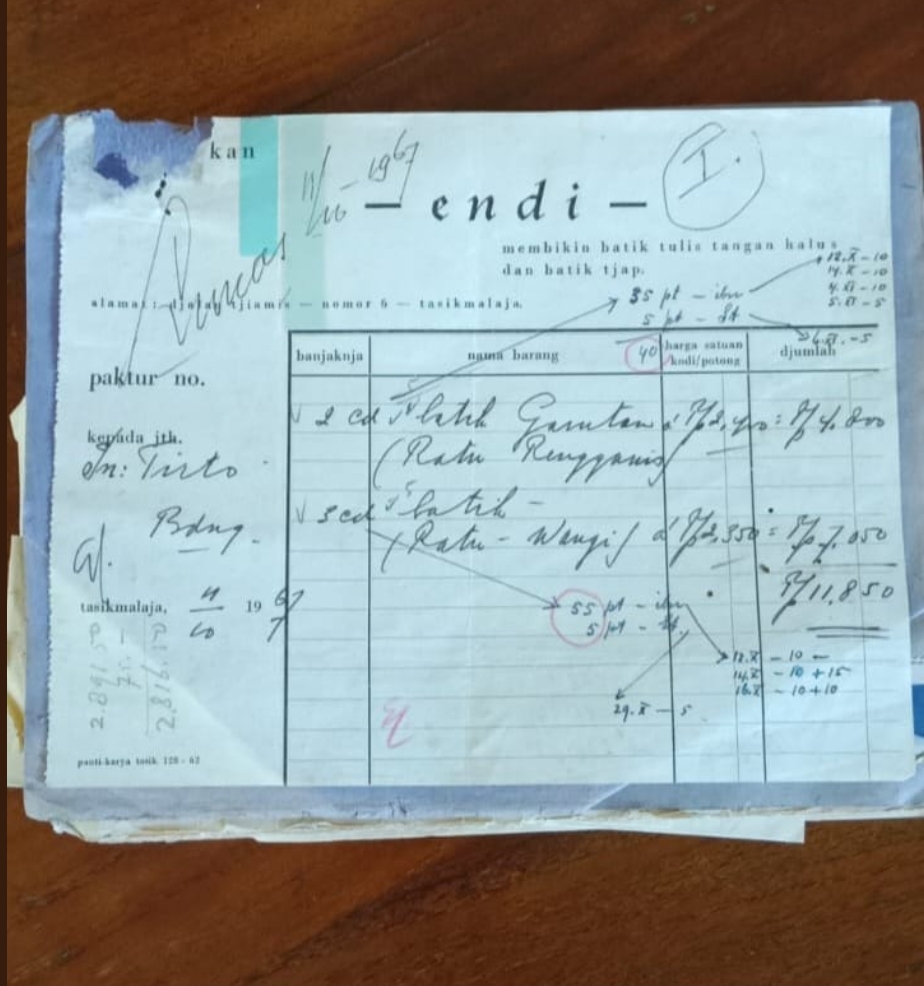

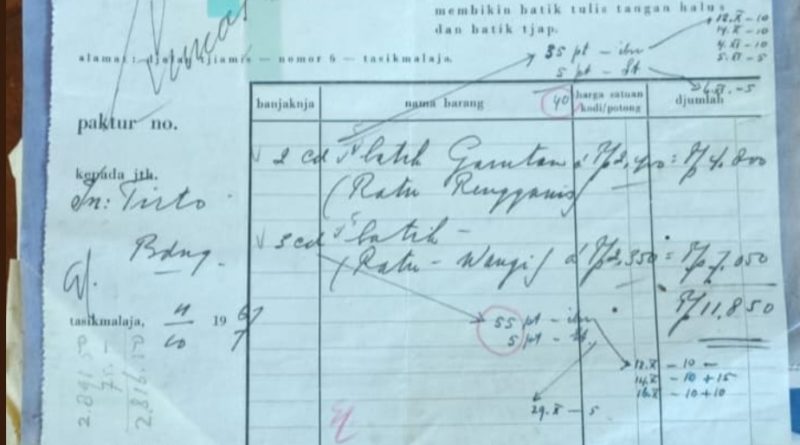

Pada 1950, suaminya mengalami kecelakaan parah dan berbaring berminggu minggu di RS. Ranca Badak Bandung. Markamah harus jadi tulang punggung keluarga. Ia makin giat berjualan batik. Awalnya ia hanya mengandalkan saudara saudara, tetangga, teman teman arisan. Ia tak punya toko. Walaupun jumlah batik yang dijualnya tak banyak, pemasukannya lumayan dan ia tetap dapat mengurus anak anak yang masih kecil di rumah. Faktur di foto ini menampilkan pembelian 5 kodi kain Garut dengan pola Ratu Wangi dan Ratu Rengganis. Tertera disitu tahun 1967, berarti sudah 17 tahun Markamah berjual beli-kain. Faktur terakhir yang saya temukan tercatat tahun 1968. Tokoh Markamah ini bukan fiksi. Beliau nenek saya dari pihak ibu. Sayang sekali beliau meninggal saat saya masih kecil. Lemari pakaian eyang Markamah di Bandung dulu penuh kain batik, dari hambalan atas hingga hambalan paling bawah. Batik tulis dan cap dari Tasik, Banyumas, Garut, Wonogiri, Jogja, Solo dan lain lain. Sayang sekali saya tak sempat belajar mengenali batik batik itu dari eyang.

Saya menemukan tumpukan faktur faktur diatas beberapa jam sebelum keberangkatan saya kembali ke Jerman beberapa bulan lalu. Saya mengerti sekarang kenapa eyang Soewardjo mencantumkan nama D. Tirtosoepono pada buku panduan yang ditulisnya saat bekerja untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagian pendidikan SLB. “D” adalah singkatan dari “Djo” panggilan sayang Markamah kepadanya. Buku itu rupanya adalah hadiah buat Markamah.

Sebagai nenek, eyang Markamah juga mengasuh kami tiap menginap di rumahnya di Bandung itu. Ia pandai mendongeng. Saat itu, saya dan adik saya masih belum sekolah. Kami pasti didongengi sebelum tidur. Ketakutan saya akan langit langit kamar dari gedek bambu bercat putih dan suhu yang lebih rendah dari Jakarta itu langsung hilang. Kami terbuai dengan dongeng tentang kurcaci kurcaci di hutan, seekor burung di tatar Priangan yang sering memangsa anak ayam bernama si Julang, atau Pinokio nakal yang masuk perut ikan paus.

Selamat hari Ibu. Buat semua ibu Indonesia, dan para nenek se-Indonesia yang sudah makan asam garam kehidupan — ikut organisasi maupun tidak ikut organisasi.

Terimakasih atas tulisannya, saya jadi lebih paham mengenai tanggal 22 ini namun susah juga mengubahnya karena sudah jadi tanggal nasional bahwa 22 adalah hari Ibu.